FLUKTUASI SERANGAN Chilo sp. PADA TANAMAN TEBU DI WILAYAH KERJA BBPPTP SURABAYA TRIWULAN II TAHUN 2022 OLEH: ERNA ZAHRO’IN DAN WAHYU IRIANTO

Diposting Rabu, 30 November 2022 03:11 pm

Tanaman Tebu (Saccharum officinarum L.) merupakan tanaman yang saat ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Karena tanaman tebu digunakan sebagai bahan baku pembuatan gula. Kebutuhan gula di Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun dan belum mampu dipenuhi hingga saat ini.

Produktivitas tebu merupakan hasil interaksi antara faktor internal tanaman dan lingkungan. Setelah diperoleh tanaman tebu dengan kualitas potensi produksi yang tinggi, maka produktivitas tebu sepenuhnya tergantung lingkungannya. Faktor lingkungan yang berperan penting dalam menetukan produktivitas tidak hanya sumberdaya lahan semata, tetapi juga termasuk usaha pengelolaan sumberdaya lahan, khususnya menyangkut cara memanipulasi lingkungan sumberdaya lahan yang tersedia untuk mencapai tingkat potensi lingkungan tumbuh yang paling sesuai untuk pertumbuhan tanaman tebu. Secara internal, sumberdaya lahan penentu keberhasilan pencapaian tebu untuk mendekati potensinya adalah kesuburan tanah baik secara fisik maupun kimia. Faktor eksternal atau lingkungan ideal yang sangat berpengaruh terhadap perolehan produktivitas tebu adalah iklim, kesehatan tanaman dan budidaya. (Anonim, 2011).

Kesehatan tanaman menentukan pertumbuhan tanaman. Tanaman tebu yang terinfeksi organisme pengganggu dapat berupa hama, penyakit dan gulma dapat dipastikan tidak akan tumbuh normal. Beberapa hama dan penyakit utama yang ditemukan pada tanaman Tebu di wilayah kerja BBPPTP Surabaya diantaranya adalah Penggerek Pucuk tebu (Chilo sacchariphagus), Peng gerek Batang Tebu (Scirpophaga nivella), Lepidiota stigma, dan Rattus argentiventer.

Luas Areal Tanaman Tebu

Berdasarkan data Triwulan II tahun 2022 (Tabel 1) diketahui bahwa tanaman tebu terdapat di lima Provinsi di wilayah kerja BBPPTP Surabaya yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan NTB. Hal ini dikarenakan tanaman tebu memerlukan kondisi geografis tertentu dalam sistem budidaya sehingga tidak semua provinsi di wilayah kerja dapat mengembangkan budidaya Tebu. Data Triwulan II tahun 2022 menunjukkan wilayah Provinsi dengan budidaya tanaman tebu terluas adalah Provinsi Jawa Timur seluas 169.944 Ha, provinsi dengan wilayah terluas kedua adalah Jawa Tengah seluas 47.754,29 Ha, diikuti Provinsi Jawa Barat dengan luas 9.968,81 Ha, diikuti Provinsi DI Yogyakarta dengan luas 3.133,56 Ha, dan NTB seluas 2.560,00 Ha sedangkan pada provinsi Banten, Bali dan NTT tidak ada budidaya Tebu.

Tabel 1 . Luas Areal Tebu di Wilayah Kerja BBPPTP Surabaya Periode Triwulan II Tahun 2022

| No. | Provinsi | Luas Areal (ha) | |

| 1 | Banten | 0.00 | |

| 2 | Jawa Barat | 9,968.81 | |

| 3 | Jawa Tengah | 47,754.29 | |

| 4 | DIY | 3,133.56 | |

| 5 | Jawa Timur | 169,944.00 | |

| 6 | Bali | 0.00 | |

| 7 | NTB | 2,560.00 | |

| 8 | NTT | 0.00 | |

| Total | 233,360.66 |

Sebaran Serangan OPT Tebu

Tabel 2 . Sebaran Serangan OPT Tebu di Wilayah Kerja BBPPTP Surabaya Periode Triwulan II Tahun 2022

| No. | Provinsi | Luas Serangan (ha) | |||

| Chilo sp. | S. nivella | L. stigma | Ratus sp. | ||

| 1 | Banten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 2 | Jawa Barat | 29.14 | 34.91 | 0.00 | 0.20 |

| 3 | Jawa Tengah | 1,044.85 | 885.42 | 348.68 | 105.52 |

| 4 | DIY | 64.50 | 8.00 | 22.00 | 63.00 |

| 5 | Jawa Timur | 1,209.60 | 580.00 | 657.81 | 155.04 |

| 6 | Bali | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 7 | NTB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 8 | NTT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Total | 2,348.09 | 1,508.33 | 1,028.49 | 323.76 |

Tabel 2 menunjukkan sebaran serangan OPT tanaman tebu diwilayah kerja BBPPTP Surabaya. Luas serangan C. sacchariphagus (Penggerek Batang Tebu) adalah 2.348.09 Ha, S. nivella (Penggerek Pucuk Tebu) seluas 1.508,33 Ha, L. stigma seluas 1.028,49 Ha, dan Rattus sp. seluas 323.76 Ha.

Penggerek Batang Tebu (Chilo sacchariphagus)

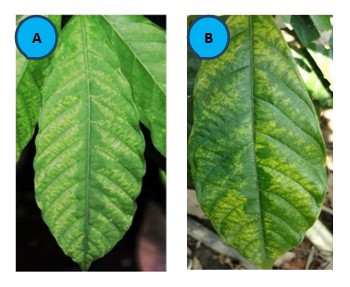

Gambar 1: Serangan C. sacchariphagus pada Tanaman Tebu

Serangan serangga hama penggerek batang tebu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman tebu. Kerusakan yang disebabkan oleh hama penggerek batang tebu tersebut akan mengurangi volume nira tebu, akibatnya produksi gula menjadi berkurang. Masalah klasik hingga kini adalah rendahnya produktivitas tebu dan rendahnya rendemen gula. Rata-rata produktivitas tebu yang ditanam di lahan sawah sebesar 95 ton/ha, dan di lahan tegalan sebesar 75ton/ha, dan rendemen gula 7,3-7,5% (Kementan RI, tth).

Salah satu hama yang menyebabkan kerugian hasil tebu adalah penggerek batang tebu Chilo sacharipagus. Kerugian akibat serangan penggerek batang adalah berupa batang-batang yang mati tidak dapat digiling dan penurunan bobot tebu atau rendemen akibat kerusakan pada ruasruas batang. Kerugian gula akibat serangan penggerek ditentukan oleh jarak waktu antara saat penyerangan dan saat tebang. Menurut Wiriotmodjo (1970) dalam Kementan RI (2020) kehilangan rendemen dapat mencapai 50 % jika menyerang tanaman tebu umur 4-5 bulan dan 4 – 15 % pada tebu yang berumur 10 bulan. Hasil pengamatan Wirioatmodjo (1973) dalam Kementar RI (2020), pada tingkat serangan ruas sebesar 20 %, penurunan hasil gula dapat mencapai 10 %.

Larva muda yang baru menetas hidup dan menggerek jaringan dalam pupus daun yang masih menggulung, sehingga apabila gulungan daun ini nantinya membuka maka akan terlihat luka-luka berupa lobang grekan yang tidak teratur pada permukaan daun. Setelah beberapa hari hidup dalam pupus daun, larva kemudian akan keluar dan menuju ke bawah serta menggerek pelepah daun hingga menembus masuk ke dalam ruas batang. Selanjutnya larva hidup dalam ruas-ruas batang tebu. Di sebelah luar ruas-ruas muda yang digerek akan didapati tepung gerek. Daun tanaman yang terserang terdapat bercak-bercak putih bekas gerekan yang tidak teratur. Bercak putih ini menembus kulit luar daun. Gejala serangan pada batang tebu ditandai adanya lobang gerek pada permukaan batang. Apabila ruas batang tersebut dibelah membujur maka akan terlihat lorong-lorong gerek yang memanjang. Gerekan ini kadang menyebabkan titik tumbuh mati, daun muda layu atau kering. Biasanya dalam satu batang terdapat lebih dari satu ulat penggerek.

Hasil pemetaan (Gambar 2) menunjukkan serangan C. sacchariphagus hanya terjadi di empat wilayah kerja BBPPTP Surabaya yaitu Provinsi Jawa barat dan Jawa Timur dengan kategori serangan rendah dan Provinsi Jawa Tengah dan DIY dengan tingkat serangan rendah sedang. Sedangkan data di Provinsi NTB menunjukkan aman dari serangan hama tersebut. Data di Provinsi Banten, Bali, dan NTT menunjukkan tidak ada data serangan yang berarti di wilayah tersebut tidak ada budidaya tanaman tebu. Meskipun data tingkat serangan masuk kategori rendah dan sedang tetap diperlukan kewaspadaan adanya peningkatan status serangan.

Gambar 2 : Peta Tingkat Serangan C. sacchariphagus pada Tanaman Tebu Triwulan II Tahun 2022 di Wilayah Kerja BBPPTP Surabaya

Tabel 3. Perbandingan Luas Serangan C. sacchariphagus Triwulan II dan Triwulan I 2022

| No. | Provinsi | Luas serangan C. sacchariphagus (Ha) | Peningkatan/Penurunan | Peningkatan/Penurunan | |

| T-I 2022 | T-II 2022 | Luas serangan (Ha) | Luas serangan (%) | ||

| 1 | Banten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 2 | Jawa Barat | 0.00 | 29.14 | 29.14 | 100.00 |

| 3 | Jawa Tengah | 812.52 | 1,044.85 | 232.33 | 28.59 |

| 4 | DIY | 40.50 | 64.50 | 24.00 | 59.26 |

| 5 | Jawa Timur | 1,306.40 | 1,209.60 | -96.80 | -7.41 |

| 6 | Bali | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 7 | NTB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 8 | NTT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Total | 2,159.42 | 2,348.09 | 188.67 | 8.74 |

Gambar 3 : Perbandingan Luas Serangan C. sacchariphagus pada Tanaman Tebu Triwulan Periode Triwulan II Tahun 2022 Triwulan I Tahun 2022.

Kondisi tersebut apabila digambarkan dengan Grafik Perbandingan Luas Serangan pada Triwulan II dan Triwulan I Tahun 2022 (gambar 3) diketahui bahwa terjadi peningkatan luas serangan C. sacchariphagus berdasarkan Tabel 3 seluas 188,67 Ha atau sebesar 8,74%. Terjadinya peningkatan luas serangan tersebut karena terjadi peningkatan luas serangan yang di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah meskipun di provinsi Jawa Timur terjadi penurunan luas serangan.

Tabel 4. Perbandingan Luas Serangan C. sacchariphagus Triwulan II Tahun 2022 dan

Triwulan II Tahun 2021

| No. | Provinsi | Luas serangan C. sacchariphagus(Ha) | Peningkatan/Penurunan | Peningkatan/Penurunan | |

| T-II 2022 | T-II 2021 | Luas serangan (Ha) | Luas serangan (%) | ||

| 1 | Banten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 2 | Jawa Barat | 29.14 | 0.00 | 29.14 | 100.00 |

| 3 | Jawa Tengah | 1,044.85 | 1,123.51 | -78.66 | -7.00 |

| 4 | DIY | 64.50 | 33.40 | 31.10 | 93.11 |

| 5 | Jawa Timur | 1,209.60 | 644.32 | 565.28 | 87.73 |

| 6 | Bali | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 7 | NTB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 8 | NTT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Total | 2,348.09 | 1,801.23 | 546.86 | 30.36 |

Gambar 4 : Perbandingan Luas Serangan C. sacchariphagus pada Tanaman Tebu Triwulan II Tahun 2022 dan Triwulan II Tahun 2021.

Gambar 4 merupakan grafik Perbandingan Luas Serangan C. sacchariphagus Triwulan II Tahun 2022 dan Triwulan II Tahun 2021 yang menunjukkan terjadinya peningkatan luas serangan. Peningkatan luas serangan yang terjadi seluas 546.86 Ha atau 30.36%. hal ini disebabkan , salah satunya karena rendahnya tindakan pengendalian yang dilakukan petani baik secara swadaya maupun pengendalian yang dilakukan melalui program pemerintah berupa pengendalian mekanis, sanitasi serta biologis menggunakan musuh alami.

Tabel 5. Perbandingan Luas serangan dan Luas pengendalian C. saccahariphagus Periode Triwulan II Tahun 2022

| No. | Provinsi | Luas Serangan (Ha) | Luas Pengendalian (Ha) | Tingkat Pengendalian (%) |

| 1 | Banten | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 2 | Jawa Barat | 29.14 | 0.30 | 1.03 |

| 3 | Jawa Tengah | 1,044.85 | 389.85 | 37.31 |

| 4 | DIY | 64.50 | 59.00 | 91.47 |

| 5 | Jawa Timur | 1,209.60 | 139.62 | 11.54 |

| 6 | Bali | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 7 | NTB | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 8 | NTT | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Total | 2,348.09 | 588.77 | 25.07 |

Gambar 5 : Perbandingan Luas Serangan dan Luas Pengendalian C. sacchariphagus pada Tanaman Tebu periode Triwulan II Tahun 2022

Data pada tabel 5 dan Gambar 5 menunjukkan Perbandingan Luas Serangan dan Luas Pengendalian C. sacchariphagus periode Triwulan II tahun 2022. Data pada tabel dan gambar tersebut menunjukkan bahwa secara global Luas pengendalian hama C. sacchariphagus periode Triwulan II Tahun 2022 hanya sekitar 588.77 Ha atau hanya sebesar 25.07% dari luas serangan yang ada dengan luas pengendalian tertinggi dilaksanakan oleh Provinsi DIY yaitu sebesar 91,47%

Pengendalian yang direkomendasikan dan perlu dilakukan oleh petani antara lain:

- Pengelolaan lahan, misalnya pengembalian residu tanaman ke lahan dan menanam tanaman pupuk hijau di antara barisan tanaman tebu untuk meningkatkan keragaman anthropoda terutama predator,

- Menanam benih bebas hama dan menggunakan varietas toleran untuk mencegah penyebaran hama di pertanaman,

- Memantau dinamika populasi hama di lapangan.

- Pengendalian hayati menggunakan parasitoid telur Trichogramma chilonis

- Pengendalian mekanis dengan mengambil telur dan ulat dan memusnahkannya serta melakukan roges pada pucuk tanaman yang terserang penggerek pucuk,

- Pengendalian kimiawi, merupakan tindakan terakhir apabila cara pengendalian lain tidak berhasil menekan populasi hama, misalnya dengan karbofuran

- Pengendalian berdasarkan peraturan pemerintah/ undang-undang untuk menekan penyebaran hama dari suatu daerah ke daerah lain

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2011. Gagasan Swasembada Gula di Indonesia. Balai Penelitian Tanah. Bogor https://pustaka.litbang.deptan.go.id/publikasi/wr26204j.pdf. Diakses tanggal 20 Desember 2011.

P3GI. 2008. Budidaya Tanaman Tebu. Dinas Perkebunan Daerah Prop. Dati I Jawa Timur. PT. Perkebunan XXIV-XXV (PERSERO). Perwakilan P3GI Prop. Jawa Timur. P 23-27, 40.

Kementerian Pertanian. tth. Swasembada Gula Bukanlah Isapan Jempol. https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=1934#:~:text=Rata%2Drata%20produktivitas%20tebu%20yang,3%2D7%2C5%25. Diakses 30 November 2022.

Kementerian Pertanian. 2020.Budidaya Tebu https://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/90623/BUDIDAYA-TANAMAN-TEBU/. Diakses 30 November 2022.