Analisis Potensi Ekonomi Pengembangan Klon Unggul Lokal Tebu PR 12-01 di wilayah PG Krebet Baru Malang Oleh : Wahyu Asrining C, A.Md dan Badrul Munir, S.TP, MP

Diposting Senin, 19 Desember 2022 02:12 pm

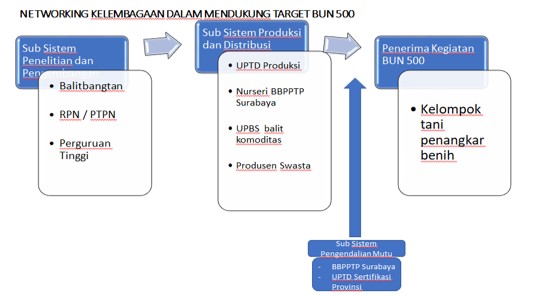

Areal tanaman tebu di Kabupaten Malang, terutama yang berada di wilayah Pabrik Gula Krebet Baru pada masa tanam (MT) 2019/2020 memiliki 19.066 Ha dan 99% areal di wilayah Pabrik Gula Krebet Baru adalah milik petani (tebu rakyat). Produksi gula di Pabrik Gula Krebet Baru pada tahun 2019 mencapai 146.106 ton. Oleh karena itu tanaman tebu rakyat di Pabrik Gula Krebet Baru mempunyai peran strategis dalam upaya swasembada gula nasional.

Di wilayah kerja Pabrik Gula Krebet Baru pada saat ini di dominasi varietas masak lambat yaitu varietas Bululawang (seperti pada Lampiran 1). Komposisi kemasakan Pabrik Gula Krebet Baru pada MT. 2019/2020 terdiri dari masak awal tengah 11% atau 2.041 Ha, dan masak lambat 89% atau 17.025 Ha. Sulitnya untuk memenuhi komposisi varietas masak awal (termasuk varietas PS 881) disebabkan karena sampai saat ini belum ada varietas yang mampu mengungguli varietas Bululawang dari segi produktivitas dan daya tahan keprasannya. Sedangkan varietas Bululawang diduga telah mengalami penurunan produktivitas karena banyak yang terdapat lahan yang keprasannya lebih dari 5 kali.

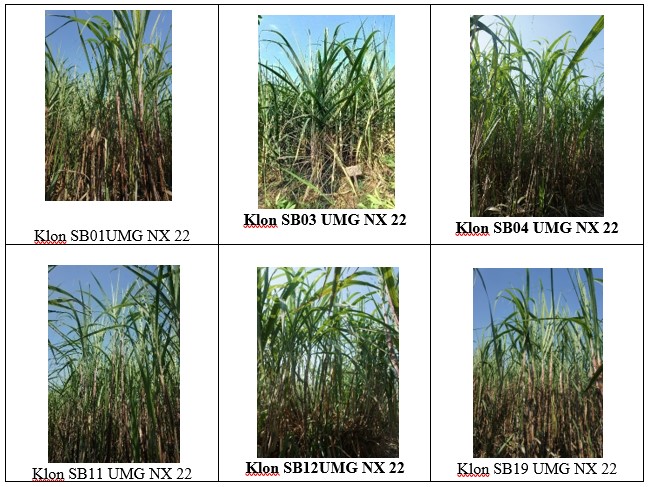

Penataan varietas di wilayah Pabrik Gula Krebet Baru diperlukan, karena mempengaruhi peningkatan produktivitas gula khususnya pada periode awal giling (bulan Mei sampai dengan Juli). Penataan varietas dengan komposisi ideal, akan memberikan pendapatan petani yang relatif stabil dan gula bagian PG dapat dicapai. Peningkatan produktivitas gula khususnya pada periode awal giling dapat dicapai dengan mengganti varietas Bululawang dengan varietas baru PR 1201 merupakan klon unggul lokal masak awal yang menunjukkan produktivitas tinggi. Dari hasil kajian adaptasi dan observasi di lahan-lahan petani mitra PG Krebet Baru secara nyata dapat diterima dan akan dikembangkan lebih luas, sehingga klon unggul lokal PR 1201 ini dapat digunakan sebagai pengganti varietas Bululawang yang telah lama beredar.

Tujuan Penulisan

Tulisan populer ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait hasil analisis potensi ekonomi penggunaan varietas unggul lokal PR 12-01 dalam penataan komposisi varietas di wilayah kerja PG Krebet Baru Malang.

Analisis Usaha Tani dan Minat Petani dalam Pengembangan Klon Unggul Lokal Tebu PR 1201

Analisis usaha tani ditujukan untuk mengukur nilai tambah pendapatan petani apabila mengganti varietas kontrol saat ini (khususnya varietas Bululawang) dengan klon unggul lokal. Data analisis usaha tani diambil dari data produktivitas hasil pengujian multilokasi, dimana untuk komponen pendapatan yang didapatkan petani ada 2 (dua) yaitu dari pendapatan gula dan tetes dengan rincian sebagai berikut :

- Bagi hasil gula

Komposisi bagi hasil antara PG dengan petani adalah 34% : 66%

- Bagi hasil tetes

Petani akan mendapatkankan sebesar 3 (tiga) Kg per kuintal tebu

Sedangkan untuk perhitungan laba rugi yang diterima petani menggunakan rumus pendapatan – biaya yang timbul, merupakan merupakan tambahan pendapatan yang akan dicapai.

Pengukuran minat petani dilakukan dengan keinginan petani menanam bibit atau sumber benih yang akan diedarkan pada petani kelompoknya.

Penilaian Minat Petani Mengembangkan Klon Unggul Lokal PR 1201

Data minat petani menggembangkan tebu klon unggul lokal PR 1201 dinilai dari keinginan petani melakukan penanaman kebun benih (dalam pengawasan pihak PG Krebet Baru) yang akan diedarkan kepada anggota kelompok tani. Data sebaran kebun benih klon unggul lokal PR 1201 untuk KBD MT. 2020/2021 di tingkat wilayah disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Sebaran areal per wilayah yang mengembangkan klon unggul lokal PR 1201 di KBD MT. 2020/2021

Dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 18,12 Ha KBD dari jumlah total 47,00 Ha yang dikelola oleh kelompok tani di wilayah PG Krebet Baru (38,5%).

Areal Pengembangan Klon Unggul Lokal PR 1201

Sebaran klon unggul lokal PR 1201 di wilayah Malang khususnya PG. Krebet Baru dalam 4 tahun musim tanam berjalan disampaikan pada tabel 2 dan tabel 3.

Tabel 2. Perkembangan luas areal pengembangan tebu klon unggul lokal PR 1201

Tabel 3. Sebaran wilayah areal pengembangan tebu klon unggul lokal PR 1201

Dari tabel 2 dan tabel 3 tersebut diatas dapat dilihat bahwa klon unggul lokal PR 1201 menunjukkan peningkatan luas areal yang cukup signifikan dalam 4 (empat) tahun berjalan, bahkan pada musim tanam 2018/2019 apabila dibandingkan dengan musim tanam sebelumnya MT. 2017/2018 menunjukkan peningkatan sampai dengan 178%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya minat petani di Kabupaten Malang untuk menanam dan mengembangkan klon unggul lokal tersebut.

Analisis Usaha Tani

Analisis usaha tani dilakukan pada tanaman pertama (plant cane) dan tanaman keprasan (ratoon cane) di kebun multilokasi petani di PG Krebet baru. Analisis usaha tani klon unggul lokal PR 1201 disajikan pada tabel 4 dan 5.

Tabel 4. Perhitungan analisa usaha tani klon unggul lokal PR 1201 apabila dibandingkan dengan varietas kontrol pada tanaman plant cane (PC).

Tabel 5. Perhitungan analisa usaha tani klon unggul lokal PR 1201 apabila dibandingkan dengan varietas kontrol pada tanaman ratoon cane (RC).

Dari tabel 4 dan 5 dapat dilihat bahwa pada baik pada tanaman plant cane (PC) maupun pada tanaman ratoon cane (RC) terdapat peningkatan pendapatan hasil gula yang diperoleh petani pada penanaman dengan klon unggul local PR 1201 dibandingkan kontrol yang saat ini masih menjadi komersial di tingkat petani. Sedangkan dari hasil perhitungan analisa usaha tani (tabel 4 dan 5), dapat dilihat bahwa terdapat keuntungan sebesar Rp. 7.122.184,-/ha apabila petani menanam klon unggul lokal PR 1201 dan keuntungan pada keprasannya sebesar PR. 20.005.446,-/ha.

Penutup

Dari hasil analisis potensi ekonomi terdapat peningkatan pendapatan hasil gula yang diperoleh petani pada penanaman dengan klon unggul lokal PR 1201 dibandingkan varietas kontrol yang saat ini masih menjadi komersial di tingkat petani. Sedangkan dari hasil perhitungan analisa usaha tani terdapat keuntungan sebesar Rp. 7.122.184,-/ha apabila petani menanam klon unggul lokal PR 1201 dan keuntungan pada keprasannya sebesar PR. 20.005.446,-/ha.

Daftar Pustaka

Anonim. 1997. Petunjuk Pelaksanaan Screening Jenis Tebu. P3GI Pasuruan. 20 p.

Anonim. 2020. Laporan Pengujian Klon Tebu Pringu di wilayah PG Krebet Baru Malang.

Budhisantosa, H. 1992. Penentuan Keunggulan Varietas Tebu dengan Fungsi Peluang Binom. Buletin P3GI No. 138.

Fatchiyah, Estri Laras Arumingtyas, Sri Widyarti dan Sri Rahayu. 2011. Biologi Molekular : Prinsip Dasar Analisis. Penerbit Erlangga.

Media perkebunan bulan Juli 2017. Penerbit Koperasi Pegawai Ditjen Perkebunan Kerjasama dengan CV. Perisindo Jaya.